Clubs, sociétés, patronages, associations

Dès 1871, la Troisième République considère comme un devoir d’état d’encadrer la jeunesse. 1882 : L’avènement de l’école obligatoire participe à cette nécessité d’éduquer les jeunes Français au respect de l’idéal républicain, de la morale et de la laïcité. Parallèlement à l’école qui se développe partout, se forment de nombreux clubs ou sociétés à vocation éducatrice et pédagogique. Certaines sociétés sont directement liées à l’organisation paternaliste des entreprises.

Après la défaite française de 1870 et la perte de l’Alsace et de la Lorraine, le sentiment de revanche (voire de vengeance) est entretenu sourdement jusque dans les écoles où la discipline militaire est enseignée, quitte à manier des fusils en bois. Et d’agiter des petits drapeaux dès que l’occasion le permet. L’illustration de l’Histoire de la France se doit d’exalter le sentiment nationaliste.

Des clubs, sociétés, comités anticipent la loi de 1901 sur les associations. Parmi leurs objectifs : l’éducation et l’épanouissement de la jeunesse par le sport, la musique, le théâtre et l’organisation de défilés à la fois gymniques, festifs, patriotiques et pédagogiques qui excluent les abus considérés licencieux des carnavals.

En 1890, la Société de Gymnastique est aussi connue sous le nom des Enfants de Cholet. Elle participe entre autres au mardi gras. S’y ajoutent les patronages religieux et laïcs. Si le sport y prédomine, d’autres activités sont proposées aux jeunes qui les fréquentent. Parmi celles-ci, les pratiques de la musique et de la danse sont les plus importantes. C’est ainsi que se forment des orphéons, fanfares et groupes dansants qui vont accompagner les chars dans les défilés festifs.

À Cholet, la Jeune France, association qui se porte très bien à la fin du premier quart du XXIe siècle, est l’une des associations les plus anciennes (centenaire en 2024) ayant dynamisé les mi-carêmes. De l’Amicale laïque découlera naturellement l’Amicale des carnavaliers en 1949.

À Cholet, festivités de quartiers et corporations

À Cholet, les fêtes de quartiers précèdent la mi-carême avec leurs particularités locales. Dans une année de travail ardu (voire pénible) d’ouvrières et d’ouvriers, les temps de divertissements étaient rares. Ceux-ci étaient donc des moments privilégiés à vivre intensément. Chaque quartier – Les Deux-Ponts, les Barrières, les Câlins (quartier des tisserands)… chaque corporation organisait ses festivités traditionnelles.

Agriculteurs, corporations d’artisans et commerçants, parmi lesquels cordonniers, tisserands, bonnetiers, ferblantiers, boulangers, bouchers avaient à cœur de mettre en valeur leurs savoir-faire dans des costumes originaux et des chars construits de leurs mains. Ces chars pouvaient même prendre un aspect publicitaire pour vanter les mérites de leur entreprise (Exemple: en 1926/27, le char des Nouvelles Galeries).

À Cholet l’activité artisanale, fondée sur la famille, se retrouve dans l’élaboration des fêtes. C’est ainsi que de grandes familles de carnavaleux -carnavaliers- vont devenir les piliers de la mi- carême et du carnaval. Plus de cent ans plus tard, elles sont toujours présentes et se répartissent dans plusieurs équipes : famille Grolleau, famille Langlois…

Cavalcades

Des chars, souvent ornés de branchages et fleuris, tirés par des chevaux (d’où le substantif cavalcade) ou des bœufs, charrettes décorées, participants grimés, défilent au début du printemps derrière les premiers orphéons, musiques municipales et fanfares créés dans la même période. Les enfants y ont une place privilégiée.

Pour se démarquer des processions religieuses au moment de la Fête-Dieu ou de la Semaine Sainte, mais aussi des carnavals caricaturaux, les sujets retenus évoquent principalement l’Histoire de France avec ses grands personnages et ses moments les plus brillants. Il s’agit d’exalter l’unité nationale teintée de nationalisme. L’armée elle-même est partie prenante des ces fêtes nouvelles.

Fêtes-phares

L’émergence de l’industrie dans des manufactures réunissant un grand nombre d’employés allait fédérer toutes ces fêtes organisées dans les quartiers.

En 1865, l’arrivée du train à Cholet favorise un grand rassemblement populaire à la fin du mois de juin. Foire (outils, légumes, fruits, volailles, marché aux bestiaux), concerts et cavalcade historique se succèdent. En tête de défilé, il en restera plus tard et pendant de nombreuses années, comme à Paris, un symbole vivant : le bœuf gras.

Après le seconde Guerre mondiale, selon les villes, ces fêtes avec défilés et chars vont principalement se concentrer sur une seule date. À Nantes, Cholet, Pornic et Mortagne-sur-Sèvre : la mi- carême ; à Saint-Macaire-en-Mauges, à Saumur, une fête des fleurs.

Comité des fêtes permanent et carnavaliers

Le 13 avril 1905, 40 Choletais se réunissent sous la présidence de Victor Marie-Baudry, Maire de la Ville, (principalement composé de représentants d’artisans et commerçants) dans le but de former un Comité Permanent des Fêtes. Ce fut Monsieur Maudoux qui en fut élu premier président. En 1906, ce comité des fêtes permanent prend à son compte l’organisation des festivités tout au long de l’année. En effet, le commerce local très actif et varié a tout à y gagner. Même si beaucoup d’autres mi-carêmes ont précédé (telles que celle du 12 mars 1893), le 26 mars 1906 devient la date de référence de la première mi-carême officielle de Cholet. Sur son char, le héros du jour sera évidemment le Père Manent. Désormais, la mi-carême aura deux têtes, d’une part le comité des fêtes d’origine plutôt bourgeoise, d’autre part les carnavaliers d’origine plus populaire.

L’infanterie au côté des carnavaliers

Parmi les principaux acteurs des premières mi-carêmes de Cholet, les militaires du 77e Régiment d’Infanterie, implanté à Cholet, n’hésitent pas à se déguiser. Ces soldats, précédés de leur importante musique, illustrent des thèmes historiques : En 1914, Vercingétorix et César… Et l’infanterie ne redoute pas, évidemment, le long parcours de la mi-carême. En 1906, conformément aux instructions scolaires (« Tu seras soldat » – Ernest Lavisse), des enfants portent fièrement les armes parmi les Zouaves. Comme beaucoup d’autres, ce 77e Régiment d’Infanterie se distinguera pendant la première Guerre mondiale.

Temps de travail et bénévolat

Constat paradoxal : Au XIXe et au XXe siècles, les bénévoles semblaient trouver aisément du temps libre pour participer à la préparation des fêtes alors que les temps de travail étaient largement supérieurs (samedis compris), pour la plupart, à ceux des années 90 et suivantes.

C’est un mouvement global observé partout en France : Les grandes fêtes populaires rassemblaient un grand nombre de volontaires pour les préparer et y participer, malgré des conditions de vie encore très difficiles jusqu’au milieu des années 50. Peut-être aussi à cause de ces conditions difficiles qui faisaient de ces fêtes des moments privilégiés de joie collective.

Celles et ceux qui ont participé à la construction des chars des années 50 ont conservé le souvenir de moments agréables, souvent vécus en famille.

Des reines aux ambassadrices

En 1908, les premières reines de Cholet sont présentées à la fin du défilé. Pendant très longtemps, elles vont symboliser les activités traditionnelles choletaises à l’origine de la mi-carême. Chaque année, elle sont élues dans un secteur d’activités différent. Ainsi aura-t-on alternativement les reines du tissage, les reines du mouchoir, les reines de la bonneterie, les reines de la chaussure, les reines du commerce, les reines de la sidérurgie… Et ce jusqu’en 1967. Le terme ambassadrices est utilisé pour la première fois en 1976. Robert Manceau, le Président du Comité des Fêtes, proclame : «Toute l’année, elles seront nos ambassadrices ! »

Thèmes et illustrations carnavalesques à Cholet

Depuis ses origines, les chars sont les points forts du carnaval de Cholet. Aujourd’hui, Ils atteignent presque dix mètres de hauteur quand ils sont déployés pour une longueur d’environ 15 mètres, voire davantage. Ils sont entièrement animés.

Contrairement à d’autres carnavals, à Cholet, il est rare que les thèmes des chars (au libre choix des carnavaliers chaque année) abordent des problèmes de société. En 1908, l’abolition de la peine de mort fit débat. En 2016, le char T’es qui, toi, pour juger ? a provoqué quelques remous.

Cependant, dans une région qui a connu les tourments de la guerre civile au XIXe siècle, il est de coutume et compréhensible de temporiser.

Quelques thèmes font allusion à l’actualité, 1906, Le dirigeable / 1911, Les inondations de l’année précédente / 1968, la T.V.A. / 1977, l’impôt sécheresse / 1989, le bicentenaire de la Révolution / 2001, l’Euro. / 2002, les téléphones « insupportables » / 2003, la vache folle / Où ça mène (de Manhattan à Kaboul) / 2012, Prélude en Ré public (élections) / 2023 Climat et sceptiques / 2024, Les Jeux olympiques / 2025, l’Intelligence artificielle… Les thèmes les plus fréquents se fondent sur les contes, les légendes, la mythologie, les romans, les bandes dessinées, le cinéma, les films d’animation, les plaisirs de la table… Ils sont aussi exotiques.

Des thèmes plus locaux sont évoqués : 1911 le gâs Bobine / 1929 Adieu au moulin / 1934 Le monstre de la Moine… et de nombreuses évocations de l’histoire de l’aviation à Cholet. Son fameux mouchoir peut même se transformer en muleta en 2017…

Alors que le carnaval de Nantes en fait l’une de ses spécialités, le carnaval de Cholet produit rarement des grosses têtes.

Que la lumière soit !

Dès 1927, les éclairages nocturnes sont de la fête : La Société Nantaise d’Électricité participe à l’éclairage festif des grands magasins et même à des projections d’images. M Joulin et M Bleuse sont les créateurs de la chanson de Pipo. Ensuite des chars sont éclairés de manière statique avant qu’ils s’illuminent pour défiler le soir de la mi-carême au milieu des années 50. Le 28 mars 1954, « La fête de nuit a vraiment été la fête de la lumière. ».

Les carnavaliers de Cholet vont progressivement passer maîtres dans l’art d’illuminer des chars. À partir du milieu des années 50, les guirlandes et projecteurs, alimentés par des batteries, souvent prêtées par la Société alsacienne de construction mécanique puis Ernault-Batignolles (entreprise chère à Gilles Servat enfant), vont s’animer grâce à des rouleaux comparables à ceux des orgues de barbarie ou des boîtes à musique avant que l’informatique ne s’impose dans les années 80. Les ampoules, peintes et vissées une par une, sont de plus en plus nombreuses. Des groupes électrogènes de grande puissance alimentent désormais l’ensemble des circuits électriques des chars. En 2010, les ampoules LEDs RVB font leur première apparition. Progressivement, elles vont se substituer ou s’ajouter aux ampoules classiques à filament plus fragiles et plus gourmandes en énergie.

Ères nouvelles

Une ère nouvelle commence les 8 et 14 avril 1984 lorsque le carnaval nocturne est dissocié du carnaval de jour. Les installations électriques de plus en plus savantes, nécessitent en effet au moins cinq jours d’installation.

Au fil du temps, les festivités ne tenant plus compte du calendrier liturgique, en 1990, la mi- carême prend tout simplement le nom de carnaval.

Le carnaval de Cholet est une fête largement ouverte au public puisque son accès est gratuit, depuis 1995 et 1996.

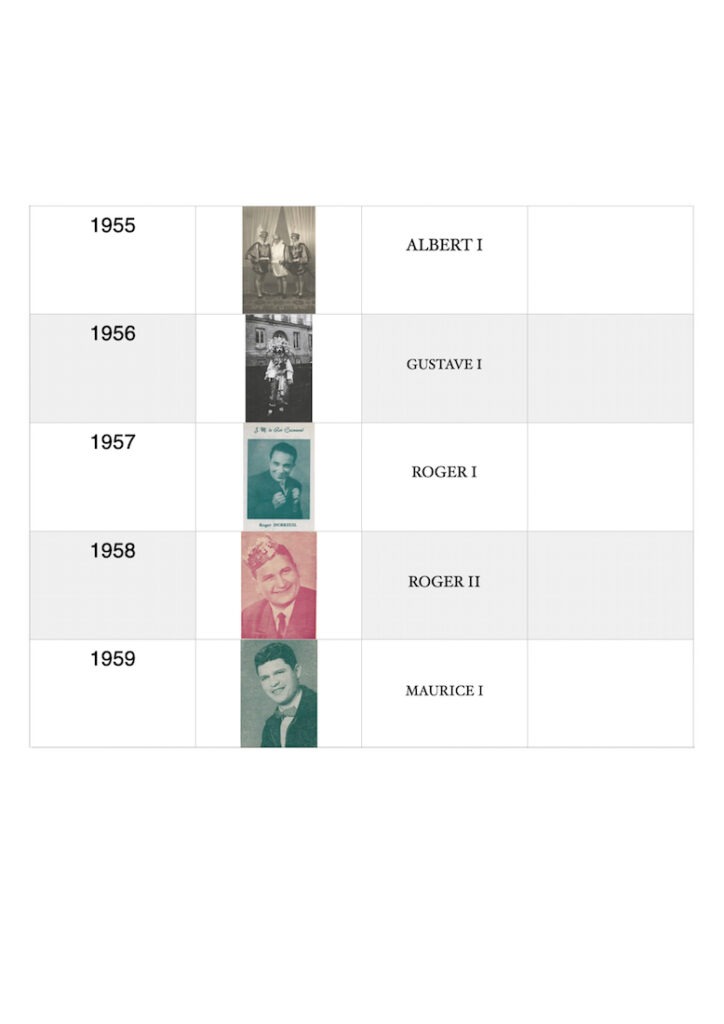

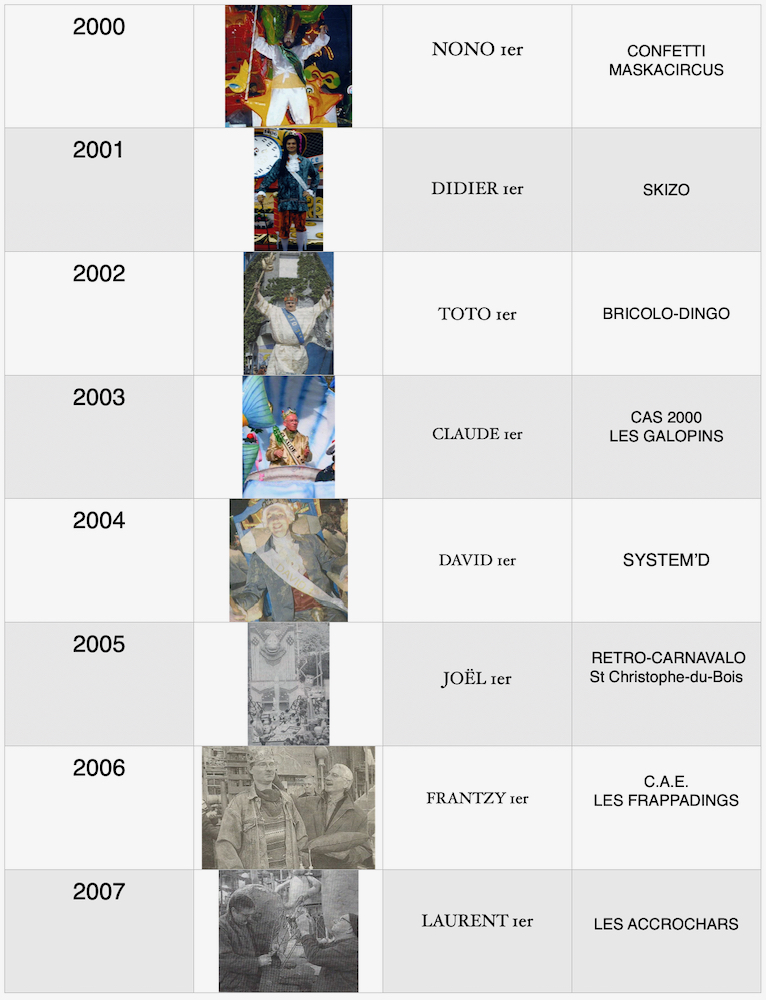

Reines et rois du carnaval de Cholet

Depuis l’An 2000, à l’occasion de la galette des rois, les carnavaliers de Cholet ont rétabli la tradition, en usage dans les années 50, d’élire parmi toutes les équipes une carnavalière ou un carnavalier qui devient la reine ou le roi du carnaval de l’année. En 2025, le choix s’est porté sur Charlotte Girardeau de l’équipe des Cerfs-Pantins.

LIENS INTERNES ET EXTERNES ->

- Aux origines des carnavals

- Sur la route des marching-bands (Histoire des harmonies et fanfares)

- Le défilé des Zouaves

- Les travestis du mardi gras à Cholet

- La musique du 77e RI

- Histoire de règnes

- Fondation de l’Amicale des carnavaliers de Cholet en 1949

- Cholet d’mon enfance – Gilles Servat

- 1995 / 1996 Carnavals gratuits

- Saumur – Fêtes, défilés et foires

- Saumur – Histoire des défilés fleuris – Analyse et synthèse

- Le nombre 11 en Allemagne

Hier, aujourd’hui et plus tard

Les carnavalières et carnavaliers de Cholet préparent leur prochain carnaval, le 106e depuis 1906, puisqu’il faut décompter les années de guerre, 1935 – année de crise économique sévère, et plus récemment les années Covid. Mais en 2025, l’avenir est incertain. Pas par manque d’intérêt et de passion du public, des collectivités locales et des bénévoles artistes constructeurs, mais pour des causes plus terre à terre.

Entre autres les coûts et les exigences de plus en plus considérables des assurances tant pour les chars que pour les groupes. Le public, quant à lui, est l’objet d’une surveillance de plus en plus contraignante. Les professionnels des arts du théâtre, des arts de la rue en savent quelque chose puisqu’il leur faut affronter tous ces problèmes qui freinent la spontanéité et le contact.

L’esprit carnaval

Dans ces conditions, une autre question se pose : Sur quelque continent que ce soit, le fait que dans la plupart des cas le carnaval soit devenu un spectacle à part entière avec d’un côté ses actrices et ses acteurs, et de l’autre celles et ceux qui regardent passer musiques, danseuses, danseurs et chars, (parfois de loin) le portable constamment à la main, est-ce encore et vraiment l’esprit carnaval ?

Commentaires récents